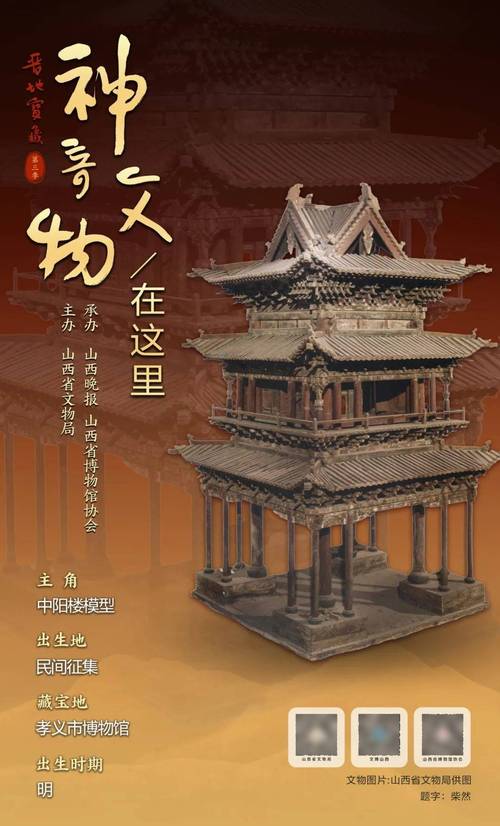

明代中陽樓模型的魅力

這座樓閣雖是竹木雕刻的仿制品,卻工藝精湛,令人稱奇。屋檐高高翹起,斗拱錯落有致,每一個細節都栩栩如生,仿佛一個微縮的天地。這樣的模型或許能讓我們推斷出明代中陽樓的重建年代,大概在哪個時期。然而,它的歷史遠比這更為久遠,那座始建于北魏太和十七年(493年)的孝義古城中的中陽樓,已經見證了無數歲月的變遷。盡管它只是個模型,但從中仍能明顯感受到古代建筑工藝的精湛。

中陽樓經過多次修繕,分別在1957年和1983年有過兩次大規模的維修。現在木匾設計,它依然保留著明代的建筑風貌,采用十字歇山頂和全木結構。雖然比以前多了兩層,現在共有四層和四檐。作為呂梁地區保存最完好、規模最大的樓式古建筑,中陽樓正煥發出新的活力。

古代建筑模型的廣泛實例

東漢年間,出土的明器中,陶制樓閣、院落等模型數量頗豐。這些模型對現代人研究東漢建筑極具價值。借助它們,我們得以直觀地領略東漢建筑的風格與布局,感受古人的建筑智慧。

自古以來,建筑模型的樣式多種多樣。在北齊時期,人們偏愛柱頂石屋;進入唐代,出現了單層佛塔型的純金舍利函;而到了元代,則以佛教“曼陀羅”壇城作為典型。每種模型都有其獨特之處,反映了不同朝代的文化特色、宗教信仰和建筑技術的水準。

建筑模型用于設計的先驅

宇文愷在隋朝首次運用了建筑模型進行設計。當時隋朝對明堂進行修繕,他制作了木制模型,便于皇帝直接審視。模型中細致地描繪了“下方為方形的大殿,殿內設有五個房間,上方則是圓形的觀景臺,臺上有四個門”的布局。這種設計方法在當時產生了重大影響。

宋朝初期,位于東京汴梁(現今河南開封)的八角形十三層琉璃木塔尚在建設之中,建筑師喻皓精心制作了一個模型。畫家郭忠恕經過一番計算木匾設計,指出設計中存在缺陷。這一發現及時阻止了高達108米的塔樓可能遭遇的危機。此事充分表明,建筑模型在保障工程安全方面具有極其重要的作用。

皇帝與建筑模型的趣事

明熹宗特別鐘愛那些精致的宮殿,這些宮殿建在庭院里,每座大約四尺高,既精美又設計巧妙。盡管這些宮殿是皇帝親自設計的,但它們卻展現了當時人們對建筑模型的熱情和對建筑技術的崇敬之情。

清康熙三十四年,也就是1695年,太和殿進行了重建工程。當時,技藝精湛的工匠梁九按照1比10的比例,精心制作了“四阿重室”的木制模型。他的技藝非凡,能夠將尺寸精確到寸尺丈,誤差極小。這個模型被譽為絕技,充分展現了建筑模型在大型建筑項目中的關鍵作用。

孝義舊城格局與建筑功能

孝義古城建立于北魏太和十七年,即493年。古城采用“內城外郭”的規劃,內城稱為“坊”,外郭稱作“廂”。盡管古城多次修復,但其“內城外郭”、“內坊外廂”的基本格局至今未變,這一情況充分展現了古代城市規劃的穩固與科學。

孝義古城中,鐘鼓樓主宰著居民日常生活的步調。市樓的功能,就是“俯瞰眾多燈火”,對市場中的商販進行管理。孝義古時是重要的商品集散地,《中陽樓與永安市場記》這本書里,生動地描述了那時的繁忙景象,“車水馬龍,商賈云集”。

明代中陽樓模型的歸宿

六十年代,明代中陽樓的復制品被贈出。不久之后,它便成為了文化館和博物館的收藏之一。于是,更多的人有機會近距離觀察并研究古代建筑模型,進而更深入地領悟古代建筑文化的核心。

中陽樓的故事中,魯班顯靈的形象廣為人知。這實際上反映了人們對古代技藝高超的工匠以及神奇工藝的敬仰。那些建筑模型不僅富含歷史和文化的精髓,而且成為了我們窺探過往的關鍵途徑。

大家是否對古建筑模型在現代建筑設計中的應用感到好奇?歡迎在評論區發表你的看法。別忘了點贊和分享這篇文章,讓更多的人知道這個話題。

相關內容: