6月13日,正是文化和自然遺產(chǎn)日,安義縣博物館里人潮涌動。這里舉辦了一場刀刻匾額書法展覽,揭開了它的神秘面紗。展覽中展出了60多件作品,這些作品均由省級代表性傳承人鄒雙印和鄒雙勇兄弟創(chuàng)作。觀眾們得以近距離欣賞匾額書法雕刻技藝的獨特魅力。

展覽亮點

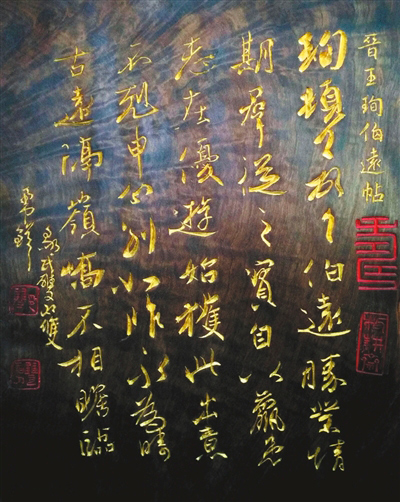

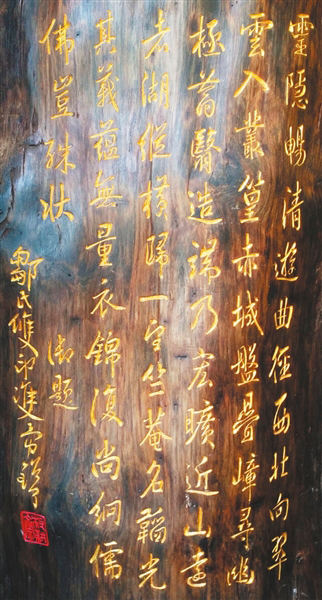

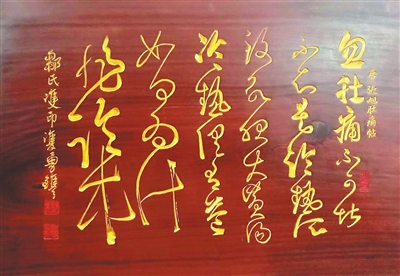

展覽內容十分豐富,眾多書法大師的佳作得以呈現(xiàn)。王珣的《伯遠帖》木刻,展現(xiàn)了晉朝書法的飄逸與灑脫;乾隆皇帝的書法木刻,流露出皇家風范;張旭的《肚痛貼》木刻,筆觸狂放,躍然紙上。這些作品不僅藝術價值非凡,更讓觀者感受到了不同時期書法的獨特韻味。

展品涵蓋了楷、草、隸、篆等多種字體。這些字體經(jīng)過刀刻的精心打磨,各具特色。展品總數(shù)超過60件,字體種類豐富,形態(tài)多樣。無論是偏愛莊重楷書的觀眾,還是喜歡奔放草書的觀眾,都能在此找到他們心儀的字體。

匾額淵源

這塊匾額蘊含著深厚的歷史底蘊,常被譽為“門楣上的文化珍品,梁柱間的家國情懷”。自漢高祖劉邦讓蕭何為未央宮題寫“青龍”“白虎”匾額那一刻起,它便融入了人們的生活,至今已有兩千多年的歷史。到了明清時期,匾額的使用變得極為廣泛,幾乎每扇門、每個角落都能看到它們的身影。

明正德八年,在安義縣城潦河南岸的板溪鄒家,鄒開泰老先生在板溪碼頭開了一家匾額書法雕刻店匾額書法有什么特點,店名叫“板耕齋”。從那時起,鄒家的子孫便繼承了這個行當,代代相承。這項技藝在鄒家傳承了數(shù)百年,已經(jīng)成為了家族的珍貴文化傳承。

雕刻特色

鄒氏家族在匾額書法雕刻方面頗具特色,尤其在選材上別具一格。以“板耕齋”的鄒氏兄弟為例,他們選用的是歷經(jīng)傳承的書法珍品作為雕刻的主題。這些作品匯聚了眾多書法大家的筆跡,包含了多樣的書法流派,內容相當豐富。他們挑選的每一件作品,都是書法歷史上的佳作,憑借高超的雕刻技藝,將這些建筑在匾額上,使得這些經(jīng)典作品生動再現(xiàn)。

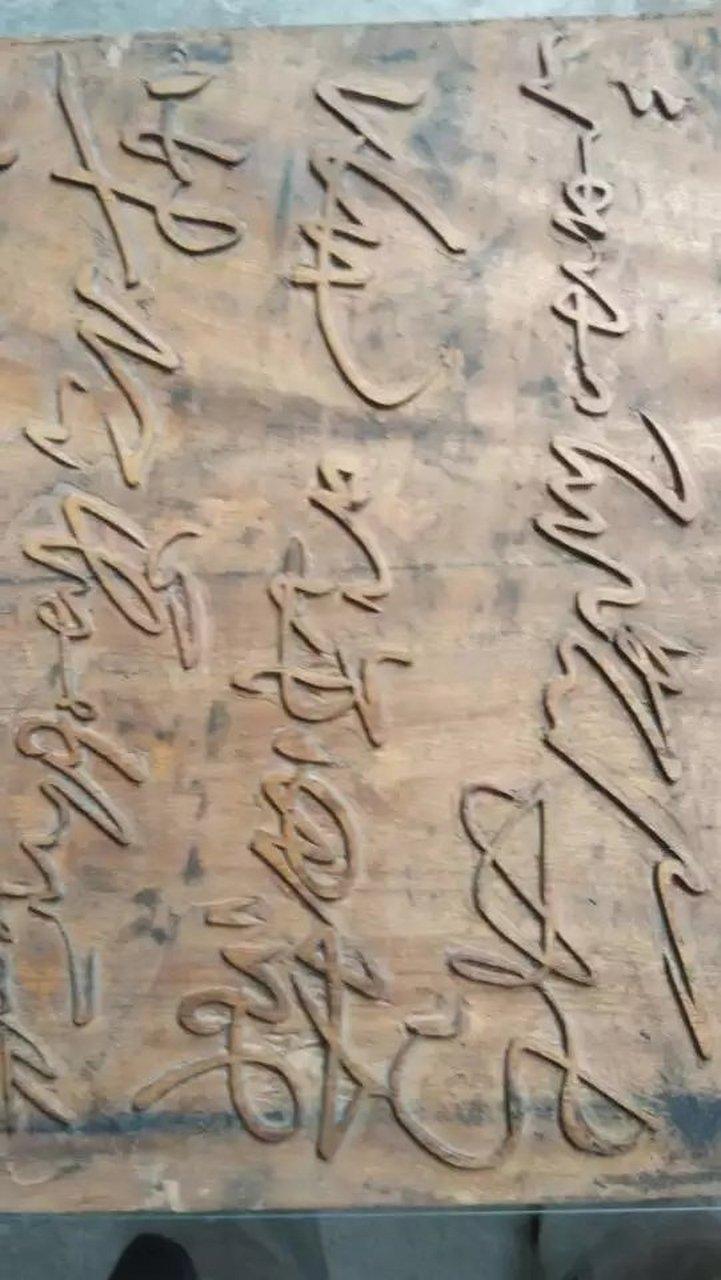

此外匾額書法有什么特點,是材料選擇階段。工匠們會細致地挑選那些擁有自然紋理的木料,例如香樟、香柏、花梨等。這些木料各自擁有獨特的紋理和質感。工匠們經(jīng)過嚴格篩選,讓這些材料與書法作品相互襯托,顯著增強了作品的藝術品質。

獨特刀法

“板耕齋”所創(chuàng)的“白文勾形刀法”是其獨特的技藝。這種刀法能夠生動地表現(xiàn)出書法揮毫時的動態(tài)和意境之美。刀刻出的筆畫形成了斜面的白文“勾形”。在雕刻過程中,無論是起刀、行刀還是收刀,每個環(huán)節(jié)都嚴格依照書法的規(guī)范進行。

刀刻的力度有輕有重,深淺不一,它能將書法作品的形態(tài)、精神、意境以及藝術家的情感思想,通過刀刻技藝形象地展現(xiàn)出來。每一刀都蘊含著工匠的辛勤付出,讓匾額上的書法仿佛充滿了生機。

文化傳承

非物質文化遺產(chǎn)承載著民族的記憶,它是民間文化的珍貴遺產(chǎn),每一位傳承者都有責任守護這份文化。鄒氏兄弟也不例外,他們對非遺的傳承工作極為看重。

他們無私地教授學生和老師匾額書法的雕刻技巧,涉及安義縣18所學校。另外,他們在多所大專院校開設了相關課程。目的是為了讓更多人有機會接觸和學習這門技藝,保證這門技藝能夠傳承下去。

展覽意義

此次刀刻匾額書法展產(chǎn)生了重大影響。鄒氏兄弟的木刻技藝在這里得到了充分展示,并且,也推廣了匾額書法雕刻技藝的文化精髓。而且,這次展覽讓更多的人有機會近距離體驗和欣賞“非遺”藝術的獨特魅力。

文化遺產(chǎn)日這天,我們舉辦了展覽,吸引了眾多觀眾,大家對“非遺”文化更加關注了。真希望這樣的展覽能常辦,讓更多人愛上“非遺”。

相關內容:地址:云南昆明市盤龍區(qū)九龍灣村186號電話:150 8700 7976傳真:

手機:150 8700 7976郵箱:kf@r0s.cn

Copyright ? 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作廠 版權所有備案號:滇ICP備16003948號