哈爾濱的獨特建城史

哈爾濱建城歷史不足百年,但短短幾十年間便從一個小漁村蛻變為國際化大都市。這座城市頗具特色大門朝東門匾什么字好,自建城伊始,城墻便失去了保護城市的功能,成為罕見的不設城墻的大都市。盡管城市本身年輕,但它的版圖內卻保留著不少古城遺跡。

雙城的古城歷史

雙城堡,當地人稱之為雙城,金朝時期曾是萬戶的住所。到了清嘉慶時期,它獲得了現在的名稱。同治年間,城防設施基本完工,城墻高達近四米,周長超過十公里,設有四座城門,分別是東門承旭、西門承恩、南門永和、北門洞賓(后更名為永治)。那時的雙城同樣充滿活力與繁榮。

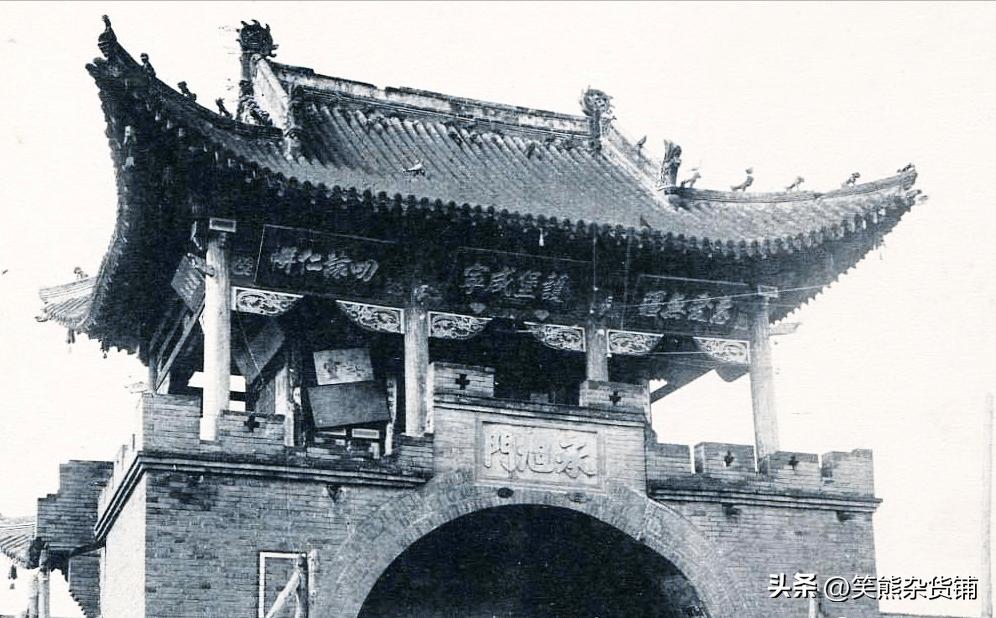

承旭門基本信息

承旭門建于1868年,是四座城門中唯一保留至今的。這座門樓高度為11.5米,長度8.75米大門朝東門匾什么字好,厚度8米,在眾多古城門中顯得格外小巧。而北京故宮的宮墻高達近十米,前門更是高達42米,與承旭門相比,顯得更為迷你。這也從側面展現了雙城小城的規模。

如今承旭門的模樣

承旭門在四周高樓林立的映襯下,顯得格外小巧。然而,在清代同治時期,它高達十多米,顯得格外突出。門朝東方,上方懸掛著“紫氣東來”的匾額,氣勢非凡。門前是護城河的遺址,環繞著潔白的玉欄,原本的城墻變成了環城道路。從衛星圖上可以清晰地看到,雙城古城呈現出一個正方形的輪廓。

承旭門的翻新故事

1923年,雙城堡在加固城墻的過程中對承旭門進行了修繕。到了1979年,承旭門又經歷了一次翻新維護,并且還立了碑。盡管歲月更迭,承旭門經過多次翻新,依然屹立不倒。它見證了這座小城的興衰變遷。

作者與承旭門的緣分

作者第四次踏入承旭門,前兩次只是匆匆一瞥。1998年,他首次來到雙城,那時周末的承旭門廣場熱鬧非凡,像是個集市。同年深秋,他再次前往,卻因少了集市而顯得有些寂寥。2009年,他第三次經過,便在車上隨手拍了幾張照片。廣場上立著老子騎青牛的塑像,但他并未留意塑像的建成時間。這一次,他竟然沒有注意到那座雕塑。

大家是否曾有過與這些古老建筑的美好相遇?若您覺得這篇文章不錯,不妨點個贊,也歡迎您將它分享出去!