匾額,作為我國古建筑中的一種特殊文化象征,不僅具備實際用途古代匾額題字,更蘊含著豐富的歷史文化意義。這魅力究竟是怎樣的?我們不妨深入挖掘,一探究竟。

匾額定義

匾額上的“匾”字在古代寫作“扁”,《說文解字》中記載:“扁,署也,從戶冊。”最初,它主要用于為建筑命名,但隨著時間的推移,其內涵也日益豐富。無論是古代皇家還是民間百姓,都喜愛通過匾額來展示多樣的文化內涵,并且對題字的內容要求也越來越高。

歷史記載

諸多古代文獻與法規中均有關于匾額的記錄。例如,《桯史》卷十《劉蘊古》篇中便提及,當時民間贈送匾額并留下名字并不罕見,而富有之人甚至會制作更易于保存的金制匾額。李漁在《閑情偶寄》中專門對聯匾進行了論述,而各地方志以及中央欽定的法規中,也都有不同程度的匾額相關內容。

園林貢獻

眾多園林建筑中的匾額,文人墨客所題往往情景交融,意蘊深遠,諸如齋堂的雅號。自元明清時期起,書畫家們便開始重視署款,在正式贈予的匾額上,款識成為不可或缺的部分。這不僅提升了匾額的藝術價值,同時也映射出那個時代的文化風尚和審美取向。

款識形式

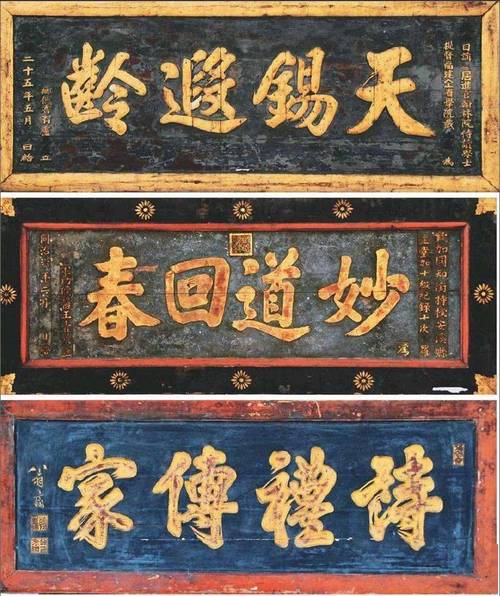

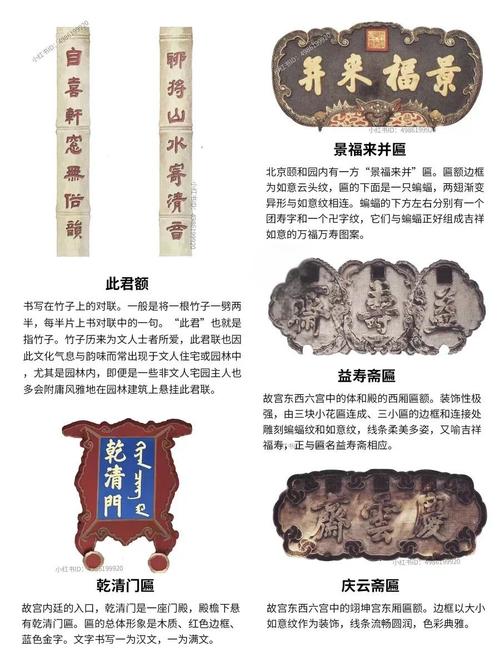

通過整理匾額,我們可以發現其款識樣式豐富多樣,其中包括了題匾者、受匾者、立匾者的名字以及時間的標注。通常情況下,上款會寫上題匾者的名字,而下款則記錄受匾者和時間的相關信息。為了表彰受匾者的貢獻古代匾額題字,有時還會在匾額上附加相關事跡的說明文字,這些文字可能作為序言放在上款,也可能作為跋語放在下款,這種做法在園林建筑和商鋪招牌中尤為常見。

印章題字

當匾額是正式的或者題寫者身份非凡時,題寫者的印章便會出現在上面。比如,皇帝親筆題寫的匾額,通常只會有他的印章。匾額上的文字風格各異,商家的匾額可能直接明了,而文人墨客的匾額則往往源自于典故,需要一定的文化素養才能理解。那些想要掛匾的人在選擇題寫者時應當謹慎,需要確保題寫者書法出眾且享有盛名。

三者關系

在眾多人的記憶中,匾額往往與楹聯、牌坊一同出現。這三種元素之間確實有著緊密的聯系,它們在古代建筑中相互配合,相映成趣。通常,帶有匾額的建筑旁邊都會安置楹聯,而匾額有時也會被安置在牌坊之上,共同營造出一種獨特的景觀和文化氛圍。

匾額是我國歷史悠久的藝術瑰寶,蘊含著豐富的千年文化。你是否曾目睹過極具特色的匾額?不妨在評論區留下你的見聞,同時別忘了點贊并分享這篇文章。

相關內容: