在現今這個時代,古老的木工技藝往往被人們忽視,但有一位技藝高超的木工師傅,憑借其卓越的技藝,使得這項歷史悠久的技藝在網絡上獲得了廣泛的關注。現在,我們就來共同追尋他的傳奇故事。

木工初體驗

王德文,來自山東,他是個地道的農民。生計所迫,13歲那年,他就開始了木工技藝的學習。本應在學校里讀書的年紀,他卻早早地開始動手操作。山東那深厚的傳統木工文化,讓他有機會接觸到各式各樣的木工活兒,這也為他后來的技藝提升奠定了堅實的基礎。起初拿起鋸子時他顯得笨拙,后來卻能夠熟練地操控各種木工工具,他在這一領域不斷進步,逐步成熟。

榫卯巧鉆研

榫卯技藝,歷經千年傳承,藏于王德文精心打造的木制品中。榫頭凸起,卯眼凹入,兩者緊密相接。王德文深知嚴密對接的難度,必須將刨光后的木材打磨得如同玻璃般光滑。他依靠手感精準控制力度,手持刨子,每次僅能去除薄如蟬翼的木屑。在切割木材的過程中,最多只能保留3毫米的加工余量,刨削的次數不能超過7次,一旦超過這個限度,木材便無法繼續使用。這精準的操作,體現出他對榫卯技藝的深度鉆研。

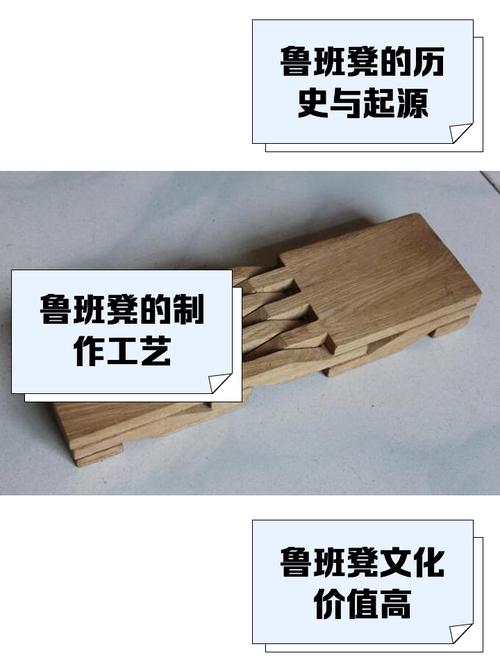

魯班凳成名

2017年,王德文偶然得到了一塊花梨木,他用這塊稀有的木材制作出了傳承了兩千多年的“魯班凳”。那時,他的兒子王保成對這樣的凳子毫無所知。這項技藝是王德文在16歲時,通過觀察成品和自學而學會的。王保成把制作“魯班凳”的過程拍成了視頻,然后把它放到了網上。沒想到,僅僅一天,觀看次數就突破了百萬,這讓傳統的“魯班凳”制作技藝在網絡上迅速成為了熱門話題。

父子有分歧

視頻中詳盡展示了木工操作的每一步,父子倆在創作時常常出現分歧。王保成建議用電鋸來切割縫隙,認為這樣可以提高效率。但王德文有不同的看法,他堅決主張用鋼絲鋸。盡管鋼絲鋸操作起來既費時又費力,但制作出來的成品卻更為精巧。他執著于對“木頭功夫”中極致品質的執著追求,不愿因速度而降低質量。這種對傳統工藝的執著木工技術大全視頻教程,在當今社會顯得格外寶貴。

技藝有講究

一尺七,二尺七,吃飯時頭部需低垂,這是木工師傅們經常念誦的口訣。這個口訣的目的是提醒人們在制作桌子等家具時木工技術大全視頻教程,尺寸要精確無誤,以確保他人使用起來方便。王德文指出,這種對細節的嚴謹態度并不僅僅體現在木工技藝上,作為我國的手藝人,他們在學習技藝的過程中,也將這種嚴謹的態度融入到了日常生活中。他對工作極為負責,態度嚴謹細致;對待每一件木制品,他都像對待無價之寶一樣珍惜。

傳承在路上

在廣西梧州市的蒙山縣陳塘鎮,人們常見王德文手持工具,急匆匆地趕往木工房。他明白,這并非他個人名聲大噪,而是祖先傳承的技藝引起了人們的關注。他立志將這種“講究”的精神傳承下去,致力于更廣泛地推廣中華文化。他希望能讓更多的人感受到木工技藝的魅力,并希望有更多的年輕人能夠繼承和發揚這門古老的手藝。

在現今這個時代,我們該如何讓傳統的木工技藝得到更好的傳承?歡迎大家積極發表意見,同時也不妨為這篇文章點個贊,并分享給更多的人。

相關內容: